生成AIについて色々調べてみたよ!※2025/08/01時点です。

あなたは生成AIを使っていますか?

ここ数年でAIが急速に広まり、今では1日1回は「AI」と耳にしているんじゃないでしょうか?

AIを活用できる人と、活用できない人では、生活の質も違ってくるという話も耳にします。

「使ってみたいけど、生成AIっていまいち種類が多くて何を使えばよいかよくわからない。」

「そもそも、AIってどんなものがあるのかわからない。」

そこで、今回は生成AIの種類とランキングをまとめてみました。

AIを使うきっかけになれば幸いです!

生成AIってどんなのがあるの??

まずは、有名どころのAIとその基本情報をまとめてみましょう。

【⚠️注意⚠️】AIは常に進化していて、掲載情報が古くなるスピードも早いです!最新情報を確認したい方は、各AIの公式サイトをご確認ください!

ChatGPT

- 主な用途: 文章生成、要約、翻訳、質疑応答、プログラミング支援、アイデア出し、学習サポート、カスタマーサポートなど幅広い知的作業や業務効率化に活用。

- メリット: 自然な会話形式で利用でき、多様なタスクに迅速に対応。

- デメリット: 事実と異なる情報(ハルシネーション)を生成することがあり、情報の正確性に注意が必要。また、最新情報に対応できない場合や、専門性の高い分野では限界が生じることがある。無料プランでは使用制限がある。

- 特徴: 複雑な指示や複数のリクエストにも柔軟に対応。テキストだけでなく、画像や音声などマルチモーダルに対応するバージョンもある。

- 無料プランの有無: あり

- 料金: 有料プラン「ChatGPT Plus」が月額20ドル

- メーカー: OpenAI社

- 公開日: 初版は2022年11月30日に一般公開。

- 国: アメリカ合衆国

- 前提条件(スペックなど): インターネット接続環境が必要。Webブラウザまたは公式のスマートフォンアプリが動作すれば利用可能。

- スマホアプリの有無: あり

Gemini

- 主な用途: 文章生成、要約、翻訳、画像・音声認識、プログラミング支援、データ分析、議事録作成、情報収集など、多岐にわたるマルチモーダルAIタスクに利用。

- メリット: Google製サービス(Gmail, Google ドキュメントなど)との連携が強く、高度な多モーダル能力による複雑な推論や創造的なテキスト生成に優れており、業務効率の向上と生産性の向上が期待できる。

- デメリット: 一部の高度な機能は有料であり、無料版では利用回数やモデルに制限があり、ハルシネーション(誤った情報の生成)の可能性や、日本語表現の自然さに課題がある場合がある。また、画像検索などを多用するとデータ通信量が増える可能性あり。

- 特徴: Google検索との統合、長文処理(最大100万トークン)、位置情報の反映、出力結果の編集機能など。

- 無料プランの有無: あり

- 料金: 有料版「Gemini Advanced」は月額2,900円(税込み)で、より高度な機能や最新モデルが利用可能です。Google AI Proは月額2,900円、Google AI Ultraは月額36,400円といったプランも存在します(2025年7月時点の情報も含む)。

- メーカー: Googleが開発・提供。開発はGoogle DeepMind。

- 公開日: 初代「Gemini」は2023年12月6日に発表され、2024年初頭から順次利用が開始。GoogleのAIチャットサービス「Bard」は2024年2月8日に「Gemini」に名称変更された。

- 国: アメリカ合衆国

- 前提条件(スペックなど): Googleアカウントが必要で、Webブラウザまたは対応するスマートフォンアプリがあれば利用可能。

- スマホアプリの有無: あり

Copilot

- 主な用途: Microsoft 365や開発環境などで、文章作成・表計算・メール要約・画像生成・コード支援などを通じた業務効率化を支援するAIアシスタント。

- メリット: 作業時間の短縮・生産性向上、要約・分析などにより人の負担を軽減。開発者向けにはコード生成やデバッグの支援が可能。

- デメリット: 高度な機能の多くは有料プラン限定。対応アプリや環境に制限あり。

- 特徴: Microsoft 365(Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teamsなど)やGitHubとの深い統合。

- 無料プランの有無: あり

- 料金: Copilot Pro:月額3,200円(税込)、Copilot for Microsoft 365:月額4,497円(税込)※別途Microsoft 365ライセンスが必要

- メーカー: Microsoft

- 公開日: 2023年11月1日商用版リリース

- 国: アメリカ合衆国

- 前提条件(スペックなど): 有料版利用にはMicrosoft 365の対応プラン(例:E3, E5)の契約が必要。インターネット接続必須、Windows 11やEdgeの利用が推奨。開発者向けCopilotは対応IDE(Visual Studio Codeなど)への拡張機能の導入が必要。

- スマホアプリの有無: あり

Canva

- 主な用途: プレゼンテーション資料、SNS投稿、ポスター、チラシ、ロゴ、名刺、動画、ウェブサイトなど、幅広いデザインコンテンツを簡単に作成するためのグラフィックデザインツール。

- メリット: デザイン知識がなくても、豊富なテンプレートと直感的なドラッグ&ドロップ操作でプロレベルのデザインが作成でき、共同編集機能やクラウドベースでのアクセスにより、場所を選ばずに作業を進められる。

- デメリット: 高度な画像編集や細かいデザイン調整は専門ソフトウェアに比べて制限があり、無料プランでは利用できる素材や機能が限られること、またテンプレートの多用によりデザインが他のユーザーと似通ってしまう可能性がある。

- 特徴: ブラウザ上で動作するクラウドベースのプラットフォームで、数多くのテンプレート、写真、イラスト、フォントなどの素材が豊富。

- 無料プランの有無: あり

- 料金: 無料プランのほかに、月額または年額の有料プラン「Canva Pro」(月額約1,500円、年額約12,000円)や「Canva for Teams」(チーム向けプラン)があり、無料トライアルも利用できます。

- メーカー: Canva Pty Ltd

- 公開日: 2013年に初めて一般公開され、日本語版は2017年頃にリリース。

- 国: オーストラリア

- 前提条件(スペックなど): インターネット接続があれば、最新のWebブラウザが動作するPCやスマートフォン、タブレットで利用可能。

- スマホアプリの有無: あり

Stable Diffusion

- 主な用途: テキストや画像から高品質な画像を自動生成するAI画像生成ツールで、アート制作、広告、ゲーム素材、Webサイトのビジュアル制作などに幅広く活用。

- メリット: オープンソースで無料利用が可能であり、商用利用も基本的に許可されている。カスタマイズ性が高く、多様なスタイルの画像を自由に生成でき、ローカルでの利用も可能なためプライバシー性が高い点も挙げられる。

- デメリット: 高品質な画像を生成するためには高性能なグラフィックボード(GPU)や大容量メモリが必要。特にローカル環境での導入には専門知識や複雑な設定が必要。また、クラウドサービスや無料プランでは回数制限や機能制限がある。

- 特徴: 潜在拡散モデル(Diffusion Model)を採用しており、少ない計算リソースでも高解像度な画像生成が可能。オープンソースとして提供されているため、モデルの改変や拡張が自由にでき、生成された画像の権利は基本的にユーザーに帰属。

- 無料プランの有無: あり

- 料金: ローカルでの利用は無料。クラウドサービスや一部商用サービス、追加機能を利用する場合には、月額制や従量課金制の有料プランが発生する場合がある。

- メーカー: Stability AI

- 公開日: 初版は2022年8月22日にオープンソースとしてリリース

- 国: イギリス

- 前提条件(スペックなど): ローカルで利用する場合、NVIDIA製GPU(VRAM 8GB以上、推奨は12GB以上)とPython環境、16GB以上のメモリ、Windows 10/11などのOSが必要。オンラインサービス利用の場合はブラウザとインターネット接続があれば利用可能。

- スマホアプリの有無: なし

Claude

- 主な用途: 文章生成、要約、翻訳、コード補助、質問応答、データ分析、創造的なコンテンツ作成など、多様なテキストベースのAIアシスタント業務に活用。特に長文処理やビジネス文書作成、会議メモ整理などにも強みがある。

- メリット: 自然で人間らしい文章生成が得意で、長文の理解力と文脈保持能力に優れている。倫理的かつ安全な対話への配慮、高度な推論能力も大きな強みです。

- デメリット: 最新情報へのアクセスが限定的で、リアルタイム情報には対応できない場合がある。また、無料プランには使用回数制限があり、英語以外の言語での回答精度が不安定な場合がある。

- 特徴: PDFファイルを含む最大30万トークンまでの長文処理が可能で、Artifacts機能によるリアルタイムコンテンツ生成・編集にも対応。

- 無料プランの有無: あり

- 料金: 有料プラン「Claude Pro」は月額約20ドル(米国価格)

- メーカー: Anthropic

- 公開日: 初期のClaudeモデルは2023年3月に公開

- 国: アメリカ合衆国

- 前提条件(スペックなど): 主にウェブブラウザを通じて利用でき、特別なハードウェアスペックは不要。API利用には申請が必要で、プランによって対応モデルやファイルアップロード容量が異なる。

- スマホアプリの有無: あり

Perplexity

- 主な用途: インターネット上の情報をリアルタイムで検索し、要約して回答を生成するAI検索エンジンであり、情報収集、リサーチ、コンテンツ作成、質問応答、調べ物の効率化に利用。

- メリット: 最新の情報に基づいた正確性の高い回答を素早く得られ、情報源が明示されるため信頼性が高く、ハルシネーション(誤った情報)が少ない点が魅力。

- デメリット: 無料プランでは機能や検索回数に制限があり、高度な利用には有料プランへの加入が必要となる点や、専門性の高い質問では不正確な回答が出たり、時に情報が偏る可能性がある。

- 特徴: 大規模言語モデルと検索エンジンを組み合わせることで、質問に対する包括的な情報を提供し、会話形式で深掘りできる対話型ツールであり、複数のAIモデルの切り替えやDeep Research、Pagesなどのクリエイティブ機能も備えている。

- 無料プランの有無: あり

- 料金: 有料プランとして「Perplexity Pro」があり、月額20ドル(または年間200ドル)

- メーカー: Perplexity AI, Inc.

- 公開日: 2022年8月にローンチ

- 国: アメリカ合衆国

- 前提条件(スペックなど): インターネット接続があれば、特別なスペックを要求されずにウェブブラウザやiOSおよびAndroid向けのアプリを通じて利用可能。

- スマホアプリの有無: あり

Midjourney

- 主な用途: テキストの指示から高品質な画像を生成するAIツールで、アート制作、広告素材、商品イメージ、SNS投稿など幅広い分野で活用。

- メリット: 直感的な操作でプロ並みの画像を短時間で作成でき、高い芸術性と独創的な表現力を持つ画像を生成できるため、創造性の拡張や制作コストの削減に貢献。特に人物描写や幻想的・芸術的なスタイルに強みがある。

- デメリット: 操作にはDiscordの利用が必須であり、初心者にはややハードルが高い。また、日本語入力に対応しておらず、理想の画像を得るためには英語プロンプトの工夫や試行錯誤が必要。無料プランは現在提供されていない。

- 特徴: Discordを通じて操作するユニークな仕組みを持ち、高度なAIとGPU処理を組み合わせることで、多様なスタイルやテーマに対応した画像を迅速に生成。緻密なディテールや雰囲気のある表現が得意で、カメラワークやライティングなどのプロンプトも高精度で再現可能。商用利用もできる。

- 無料プランの有無: 2023年3月に無料プランは廃止

- 料金: 月額10ドルからの複数の有料プラン(Basic、Standard、Pro、Megaなど)

- メーカー: Midjourney, Inc.

- 公開日: β版が2022年7月12日または13日に一般公開

- 国: アメリカ合衆国

- 前提条件(スペックなど): 利用にはDiscordアカウントとインターネット接続環境が必要で、ブラウザまたはDiscordアプリが動作する端末(PC・スマホ)があれば利用可能。

- スマホアプリの有無: なし

DALL-E

- 主な用途: テキストの記述から高品質な画像やイラストを自動生成し、デジタルアート、デザイン、マーケティング素材、教育用イラストなどの制作に活用。

- メリット: 自然言語(日本語も含む)で指示するだけで、高品質で独創的な画像を短時間で生成でき、クリエイティブな作業の効率化やコスト削減が可能。

- デメリット: 細かい調整が難しく、意図通りの画像にならない場合がある。また、倫理的な問題や著作権に関する懸念、商用利用の制限が存在する。

- 特徴: 自然言語処理と画像生成を組み合わせた最先端のAIモデルであり、ChatGPTと連携して、文章から画像を生成したり、既存画像の編集やバリエーション作成も可能。

- 無料プランの有無: ChatGPT Plusユーザーは追加料金なしで一部機能を利用できます。

- 料金: ChatGPT Plus(月額20ドル)に含まれる形で利用可能

- メーカー: OpenAI

- 公開日: 初期のDALL-Eは2021年1月に公開

- 国: アメリカ合衆国

- 前提条件(スペックなど):ウェブブラウザがあれば利用可能で、特別なスペックは不要。OpenAIアカウント(ChatGPT Plus契約を含む)が必要。

- スマホアプリの有無: なし

Adobe Firefly

- 主な用途: テキストプロンプトから画像、ベクター、動画、音声などを生成し、クリエイティブ制作やデザイン作業の効率化に活用されるジェネレーティブAIツール。

- メリット: 著作権に配慮した学習データに基づき商用利用可能な高品質なコンテンツを生成でき、Adobe製品とのシームレスな連携も大きな利点。

- デメリット: 無料プランには生成クレジット数の上限があり、高解像度画像の出力や一部の拡張機能には有料プランが必要。また、特定のスタイルや細かいニュアンスの表現が難しい場合がある。

- 特徴: Adobe Stockなどの安全なデータを学習したAIであり、PhotoshopやIllustrator、Adobe ExpressなどのAdobe Creative Cloud製品と高い連携性を持つ直感的な操作が可能。

- 無料プランの有無: あり

- 料金: 月額680円(税込)からのプレミアムプランがあり、より多くの生成クレジットや機能が利用可能。

- メーカー: Adobe Inc.

- 公開日: ベータ版は2023年3月21日に公開され、正式版は同年9月13日にリリース。

- 国: アメリカ合衆国

- 前提条件(スペックなど): Webブラウザ(Google Chromeなど)とインターネット接続があれば利用可能。

- スマホアプリの有無: あり

GitHub Copilot

- 主な用途: AIがリアルタイムでコード補完や生成を行い、プログラミング作業を支援する開発者向けツール。

- メリット: コーディングの効率化、開発速度の向上、繰り返し作業の負担軽減、エラーの削減、コード品質の向上、新しい言語やライブラリの学習支援など、多方面で開発を加速できる。

- デメリット: 生成されたコードの品質や正確性、セキュリティに注意が必要で、そのまま使用するとバグの原因になったり、著作権やライセンスに関する懸念があるため、開発者による確認とレビューが不可欠。

- 特徴: 大規模なコードデータセットでトレーニングされたAIモデル(OpenAI Codexなど)に基づき、自然言語のコメントや既存コードから意図を読み取り、数行から関数単位までコードを生成。Visual Studio Code、JetBrains IDEs、Neovimなどの主要な開発環境に対応し、多様なプログラミング言語でリアルタイムにコードを提案。

- 無料プランの有無: あり

- 料金: 個人向け: 月額10ドルまたは年額100米ドル(Proプランなど)。

企業向け: 月額19ドル/ユーザー(Businessプランなど)、Enterpriseプランはカスタム価格。

- メーカー: GitHub(Microsoft傘下)とOpenAIが共同開発

- 公開日: 2022年6月21日(正式版)、無料プランは2024年12月19日から提供開始。

- 国: アメリカ合衆国

- 前提条件(スペックなど): GitHubアカウントと、Visual Studio Code、Visual Studio、JetBrains IDEs、Neovimなどの対応するIDE(統合開発環境)が必要。

- スマホアプリの有無: あり

Llama

- 主な用途: 自然言語処理(文章生成、要約、翻訳、チャットボット開発など)、コード生成、画像とテキストを組み合わせたマルチモーダルなタスクなど、幅広いAIアプリケーションの基盤として活用。

- メリット: オープンソースとして提供されており、商用利用も可能であるため、透明性が高く、研究コミュニティによる改良や多様な応用が促進。また、高性能なモデルが無償で利用できるため、開発コストを抑えられる。

- デメリット: モデルサイズが大きく、実行には高性能なGPU(数十GBのVRAM)や専門知識が必要。また、日本語の学習量が英語に比べて少ないため、日本語対応の精度が限定的なモデルもある。

- 特徴: Metaが開発したTransformerベースの大規模言語モデルであり、LLaMA、Llama 2、Llama 3、そして最新のLlama 4まで進化。複数のパラメータサイズ(例:8B~700B)が用意されており、軽量モデルはより少ない計算資源でも動作可能。

- 無料プランの有無: 基本的にオープンソースとして無料で利用可能

- 料金: モデル自体の利用料は無料

- メーカー: Meta(旧Facebook)

- 公開日: 初代LLaMAは2023年2月に公開

- 国: アメリカ合衆国

- 前提条件(スペックなど): モデルのサイズによるが、数十GB以上のVRAMを搭載したGPU(例:NVIDIA A100やH100)と、Linux環境でのセットアップが一般的。

- スマホアプリの有無: なし

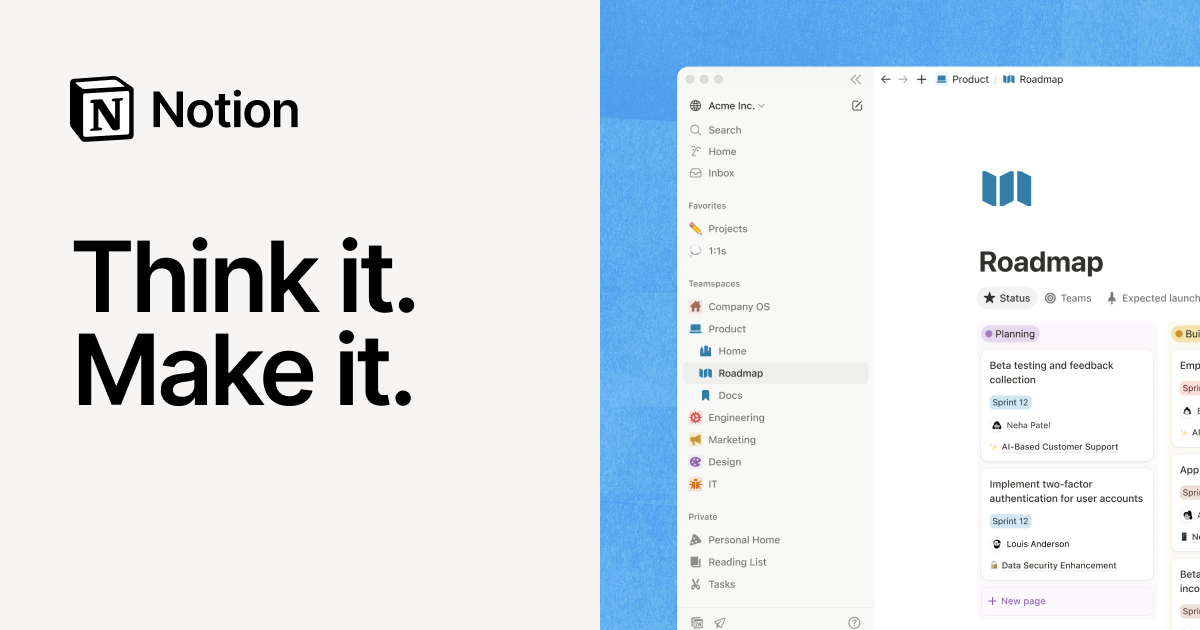

Notion

- 主な用途: メモ作成、タスク管理、ドキュメント作成、プロジェクト管理、情報整理、チームのナレッジ共有など、個人からチームまで幅広い情報を一元的に管理できるオールインワンワークスペース

- メリット: 柔軟性が高く、自分のワークフローに合わせて自由にカスタマイズできる点、テキスト・画像・データベースなどを一つのページで一括管理できる点、共同作業が容易である点、豊富なテンプレートが用意されている点、そしてクラウド同期によるリアルタイム編集が可能。

- デメリット: 多機能ゆえに習得に時間がかかる場合がある点、初心者には操作がわかりづらいことがある点、オフラインでの機能に一部制限がある点、大規模なデータベースの処理速度が課題となる場合がある点。

- 特徴: ブロックエディタ形式を採用しており、文章、画像、表、データベースなどあらゆる情報を「ブロック」として扱え、ドラッグ&ドロップで直感的に配置・構成できる点が最大の特徴

- 無料プランの有無: あり

- 料金: Personal Pro/プラス(月額約8ドル/1,000円〜2,000円程度)、Business、Enterpriseといった有料プランがあり。

- メーカー: Notion Labs, Inc.

- 公開日: 2016年に初期版が公開

- 国: アメリカ合衆国

- 前提条件(スペックなど): Webブラウザ(Google Chrome, Firefox, Safariなど)が動作する環境、またはWindows/macOS/iOS/Androidの対応OSが搭載されたデバイスが必要。

- スマホアプリの有無: あり

Voicevox

- 主な用途: テキストを自然な音声に変換する音声合成(TTS)ソフトウェアで、ナレーション、動画制作、音声コンテンツ作成、教育コンテンツ、ゲームなど、多岐にわたる用途に利用。

- メリット: 完全無料で高品質な日本語音声を生成でき、商用利用も可能であり、直感的で使いやすいインターフェース、多様なキャラクターと感情表現の選択肢、細かなイントネーション調整ができる点

- デメリット: キャラクターによっては声の個性が強く特定の用途に不向きな場合があり、有料ソフトと比較すると間の取り方などがやや劣る部分があり、商用利用時にキャラクターごとのクレジット表記や規約確認が複雑な場合がある。

- 特徴: オープンソースで提供され、複数の音声合成エンジンと30種類以上の個性豊かなキャラクター音声を統合しており、感情表現、歌声合成、ハミング機能にも対応し、高いカスタマイズ性を持っている。

- 無料プランの有無: 全ての機能が完全に無料

- 料金: なし

- メーカー: 主に個人開発者のヒホ(Hiroshiba Kazuyuki)氏が開発

- 公開日: 初回バージョンは2021年8月1日に公開

- 国: 日本

- 前提条件(スペックなど): Windows(10/11)、macOS(13 Ventura以降)、Linux(Ubuntu 20.04/22.04)に対応

- スマホアプリの有無: なし

DeepSeek

- 主な用途: ユーザーとの対話、論理問題の解決、プログラミングや文章生成など広範な生成AI用途、テキストベースの業務やタスク、コーディング、データ分析、カスタマーサポートの自動化、金融詐欺検出、交通管理、サイバーセキュリティ強化など、多岐にわたる自然言語処理(NLP)タスクに利用

- メリット: OpenAIのGPT-4やClaudeに匹敵する性能を、はるかに低コストかつ少ない計算資源で実現でき、高いパフォーマンスを誇る。オープンソースでモデルウェイトが公開されているため、研究や開発の自由度が高く、多言語対応や長文処理能力にも優れている。

- デメリット: デフォルトでは中国共産党への批判など政治的コンテンツが抑制されており、安全性や偏りの問題が指摘される。また、中国のサーバーにデータが保存されるため、機密情報の取り扱いやプライバシー面で懸念があり、一部の企業では使用が禁止されている。

- 特徴: MITライセンスでモデルウェイトがオープン公開されており、Mixture-of-Experts(MoE)やChain-of-Thoughtといった高度な推論設計を持つ大規模言語モデル。6710億パラメータと14.8兆トークンの学習データを持ち、推論時には370億パラメータを使用することで高速かつ効率的な処理を実現

- 無料プランの有無: あり

- 料金: API利用では従量課金制で、入力トークン約0.55 USD/百万、出力トークン約2.19 USD/百万(R1モデル/キャッシュヒット時は約0.14 USD/百万)

- メーカー: 「杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司」(DeepSeek AI)

- 公開日: 2023年11月~12月に登場

- 国: 中国

- 前提条件(スペックなど): ローカル環境でフルスペックのモデルを実行するには高性能なGPUと大容量のVRAMが必要だが、オンライン利用では特別なスペック要件はない。

- スマホアプリの有無: あり

Runway ML

- 主な用途: AIを活用して動画や画像の生成・編集を行うクリエイティブツールで、プロモーション動画、SNS広告、教育コンテンツなど幅広い用途に対応。

- メリット: 直感的なインターフェースで専門知識がなくても高品質なコンテンツを作成

- デメリット: 無料プランでは機能やクレジット、出力解像度に制限があり、日本語入力の精度が英語より劣る場合があるほか、大規模プロジェクトでは処理に時間がかかり、費用が高額になる可能性がある。

- 特徴: テキストや画像から動画を生成するGenシリーズ(Gen-1〜Gen-4)といった独自のAIモデルを搭載し、ノーコードで30以上のAIツールを利用できる多機能性が特徴。

- 無料プランの有無: あり

- 料金: 月額12ドルからのStandardプラン、月額28ドルからのProプラン、そしてカスタム契約のEnterpriseプラン

- メーカー: Runway AI, Inc.

- 公開日: 最初のバージョンは2018年に公開

- 国: アメリカ合衆国

- 前提条件(スペックなど): ブラウザベースで動作するため特別なソフトウェアのインストールや高性能PCは不要。

- スマホアプリの有無: あり

Pika Labs

- 主な用途: テキストや画像プロンプトからAIを使って数秒の短い動画(アニメ・3D・シネマティックなど)を生成・編集するためのプラットフォームであり、SNSコンテンツ、広告、プレゼンテーション資料、教育コンテンツなどの制作に活用。

- メリット: キャラクターの一貫性が高く、画像やオブジェクトを「ingredients」として動画に統合できる創造性と自由度の高い生成が可能で、直感的で使いやすいインターフェースにより、初心者でも簡単に高品質な動画を短時間で作成。

- デメリット: 無料プランでは生成待ち時間が長く、動画長が短め(数秒)に制限される制約があり、高度な動画編集機能は限定的で、複雑な動画制作には限界がある。また、無料プランでは商用利用不可で、動画にウォーターマークが付与。

- 特徴: 豊富なモジュールを搭載しており、テキストプロンプトや静止画像からAIが自動で動画を生成し、カメラ移動設定やフレームレート調整などの詳細な操作が可能。

- 無料プランの有無: あり

- 料金: スタンダードプランは月額10ドル(年間契約で月8ドル)、Proプランは月額58(年間請求で696ドル)

- メーカー: Mellis Inc

- 公開日: 正式なPika 1.0のリリースは約2023年9月

- 国: アメリカ合衆国

- 前提条件(スペックなど): 基本的にWebブラウザまたはDiscord経由で利用可能で、動画生成に高度なPCスペックは不要だが、有償プランでは高速処理サーバーや高解像度生成に対応しており、GoogleアカウントまたはDiscordアカウントでの登録が必要。

- スマホアプリの有無: あり

Felo

- 主な用途: 自然言語での質問入力により、Web、SNS、学術文献などグローバルな情報源から情報を抽出し、要約付きで回答を返す多言語対応のAI検索エンジン。また、調査・資料作成の効率化、マインドマップやプレゼンテーション資料の自動生成、リアルタイム翻訳や議事録作成、文字起こしにも利用される。

- メリット: 母語での検索で海外の情報も翻訳・引用付きで取得できるため、言語の壁を越えて知識にアクセス可能。高精度な情報収集と自動要約、構造化された検索結果の提示、出典明記による信頼性の高さ、そしてマインドマップやスライドの自動生成による資料作成の効率化が挙げられる。

- デメリット: 無料プランでは機能制限や検索回数に制限があり、高度なAIモデルへのアクセスも制限される。複雑な専門用語の翻訳精度が完璧ではない場合があり、チャット機能ではリアルタイム検索が使えないことや、入力文字数制限、外部データ連携(RAG)機能が未対応な点も挙げられる。また、セキュリティリスクに対する明確な対策が不明瞭であるとの指摘もある。

- 特徴: AIによる高精度な音声認識と翻訳技術、多言語対応の検索・翻訳、SNSや学術論文、YouTubeなど多様な情報源からの検索、文献検索と要約機能、トピック管理(マインドマップやPPT生成)など、知識整理と発想支援機能に優れている。

- 無料プランの有無: あり

- 料金: 「Felo Search Pro」または「プロフェッショナルプラン」があり、月額2,099円(または14.99米ドル)から利用可能

- メーカー: Felo株式会社

- 公開日: 2024年9月4日に正式にローンチ

- 国: 日本

- 前提条件(スペックなど): 特別な高スペックは要求されませんが、安定した動作にはある程度の処理能力が推奨。

- スマホアプリの有無: あり

Grok

- 主な用途: X(旧Twitter)上で動作するAIチャットボットとして、リアルタイムの情報検索、質問応答、テキスト・画像生成、画像分析、コード作成、トレンド調査、プログラミング支援など、多岐にわたるタスクに利用される。

- メリット: Xのリアルタイムデータにアクセスできるため最新トレンドを反映した回答が得られ、ユーモラスで人間らしい対話が可能であり、迅速かつ効率的な情報収集ができる点が大きなメリット

- デメリット: 無料プランでは機能や使用回数に制限があり、回答の正確性が保証されないため他の情報源での確認が必要な場合があり、また、ユーモアのセンスが全ての人に合うとは限らない。

- 特徴: イーロン・マスクが設立したxAIが開発し、Xに直接統合されていること、ユーモラスで挑発的な回答スタイルを持つこと、そして「Regular Mode」と「Fun Mode」という2つの会話モードを持つ点が特徴。

- 無料プランの有無: あり

- 料金: X Premium+(月額6,080円〜)、SuperGrok(月額約4,500円)、SuperGrok Heavy(月額300ドル)など複数の有料プランがある

- メーカー: xAI

- 公開日: 初期のベータ版は2023年11月4日に公開

- 国: アメリカ合衆国

- 前提条件(スペックなど): Xアカウントが必要で、WebブラウザまたはXアプリ経由でアクセス可能

- スマホアプリの有無: あり

結局どの生成AI使えばいいの??ランキング

いくつかAIを挙げさせてもらいましたが、めちゃめちゃ多いですね笑

結局、どれを使えばよいのかこれだけ多いと迷ってしまいます。

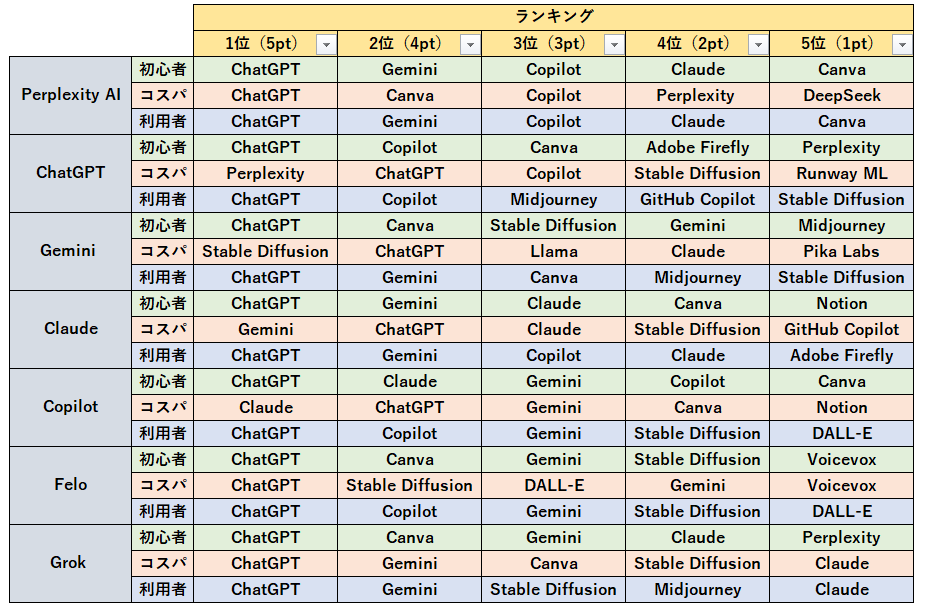

なので、AIに「初心者へおすすめ」「コスパでおすすめ」「利用者が多い」でランキングを出してもらいました。

参考にしてみてください。

ランキング表

7つのAIに対して「初心者へおすすめ」「コスパでおすすめ」「利用者が多い」で5位までそれぞれランキングを出してもらい、表にまとめてみました。

1位は5ポイント、2位は4ポイント、3位は3ポイント、4位は2ポイント、5位は1ポイント、としてそれぞれ集計をしています。

初心者へおすすめのAIランキング

- ChatGPT(35pt)

- Gemini(19pt)

Canva(19pt)

- Claude(11pt)

- Copilot(9pt)

コスパ高めでおすすめのAIランキング

- ChatGPT(31pt)

- Stable Diffusion(15pt)

- Gemini(14pt)

- Claude(11pt)

- Canva(9pt)

利用者多めでおすすめのAIランキング

- ChatGPT(35pt)

- Gemini(22pt)

- Copilot(18pt)

- Stable Diffusion(9pt)

- Midjourney(7pt)

総合AIランキング

- ChatGPT(101pt)

- Gemini(55pt)

- Copilot(33pt)

- Canva(32pt)

- Stable Diffusion(29pt)

- Claude(27pt)

- Perplexity(9pt)

- Midjourney(8pt)

- DALL-E(5pt)

- Adobe Firefly

GitHub Copilot

Llama

まとめ

今回は生成AIの種類とその基本情報、ランキングをまとめてみました。

まだまだ、生成AIの種類は増えます。

結局、どのAIを使えばいいのかは【気になったら試しに使ってみて、好きなの使え!】が結論になると思いました。笑

まずは、ランキングの上位のものからお試しいただければと思います。

ワタシ的には「ChatGPT」と「Gemini」が回答がまともで、使いやすいかなと思っています。

みなさんはどのAIを使っていきたいですか?

くまさん動画

▼ くまさんの動画をランダム再生 ▼